Geschichte und Gegenwart der deutschen Aneroide und ihrer Hersteller

– Eine Hommage auf Gerhard Stöhr (1941-2021) –

Nachdem die bereits erfunden Quecksilberbarometer und Flüssigkeitsbarometer (manchmal auch in Kombination mit beiden Stoffen) erschienen, folgte nur wenig später, die Erfindung der aneroiden Barometer. Der Name Barometer wird vom irischen Naturforscher Robert Boyle eingeführt, aus dem altgriechischen „baros“ (Gewicht) und „metrein“ (Messen) abgeleitet. Später kam dann „aneroid“ dazu, ebenfalls aus dem griechischen „a“ (ohne) „neros“ (nass, flüssig) hinzu.

Die Erfindung wird heute Lucien Vidie zugesprochen, aufgrund der Anmeldung eines Patentes im Jahre 1844 in London, ein Jahr später in Frankreich und ein weiteres Jahr darauf in den USA. Es folgte dann ein Rechtsstreit um das Patent, welcher von 1852 bis 1858 nach drei verlorenen Verhandlungen und einer Berufung 1858 zugunsten Vidies endete. Allerdings lief dann das Patent auch schon im Jahre 1859 aus.

Erwähnt muss werden, dass viele Menschen an den Dosen arbeiteten, schon weit vorher und verschiedene Modelle auch schon früher hergestellt wurden. Und da kommen dann auch schon deutsche Forscher ins Spiel.

Kein geringerer als Gottfried Wilhelm Leibniz beschrieb bereits im Jahr 1698, also fast 150 Jahre früher, in einem Briefwechsel mit dem Franzosen J. Bernouilli seinen Wunsch nach einem Taschenbarometer und beschreibt in diesen Briefen erstmals eine Vakuumdose. 60 Jahre später konstruierte der deutsche Mathematiker Johann Ernst Zeiher in Sankt Petersburg sein sogenanntes „Marinebarometer“. Er konstruierte einen Hohlzylinder aus Stahl mit verschlossenen Enden. Durch das Auseinanderziehen zweier Kolben wurde ein Vakuum erzeugt und mit einer Feder dem Luftdruck entgegengewirkt. Über eine Stange wurde dann die Druckzu- oder -abnahme auf einen Zeiger übertragen. Es ist das vereinfachte Prinzip der meisten heutigen Dosenbarometer. Er scheiterte in der Fertigung allerdings daran, dass es ihm nicht gelang, die Kolben vollständig abzudichten, so dass das Vakuum von nicht zu langer Dauer war.

Etwa um 1880 begann dann auch die massenhafte Produktion in Deutschland von Aneroid-Barometern als Wetterinstrument. Als schickes Schmuckstück hielt es in immer mehr Wohnungen Einzug. Sie waren kleiner und handlicher als die Quecksilberbarometer und man wollte auch der Flutung durch den englischen und französischen Markt entgegenwirken.

Häufig waren es mechanische oder optische Betriebe oder Werkstätten, die dann zusätzlich Barometer ins Programm aufnahmen, später sogar sich dann komplett darauf spezialisierten.

Zahlreiche Firmen entstanden, die Produktion der Werke oder Gehäuse wurde teilweise in kleinere Werkstätten ausgelagert (wir würden heute Subunternehmer dazu sagen), aber auch große Firmen bauten ihre Werke in Gehäuse anderer Werkstätten ein. Auch damals wurde schon viel „kopiert“ und manche Werke sahen 1:1 einem konkurrierenden Unternehmen ähnlich. So beklagt die Firma Rodenstock Anfang des 20. Jahrhunderts mangelnden Patentschutz, während die neuen Zifferblätter der Firma auch schon sehr denen von Lambrecht und Naudet ähnelten…

Ein Blick auf die wichtigsten deutschen Hersteller (alle zu nennen würde den Rahmen sprengen) sei nun gestattet. Chronologisch vorzugehen ist schwierig, weil nicht immer eindeutig der Beginn der Barometerherstellung zu ermitteln ist. Wir können aber festhalten, dass sich ein großes Zentrum der Herstellung in Hamburg etablierte und dann verteilt es sich spärlicher in Richtung Süden nach Berlin, Göttingen, Stuttgart und gen Osten nach Jena und Chemnitz. Unbedingt muss hier aber auch der kleine Ort Drebach im Erzgebirge genannt werden, weil er heute von großer Bedeutung ist, auch wenn er erst sehr spät dazu kam.

Gabory und Krüss, Hamburg: Wahrscheinlich handelt es sich hier um die älteste deutsche Firma, die vom gebürtigen Elsässer 1796 in Hamburg gegründet wurde. Nach seinem Tod 1814 wurde das Geschäft von seinen Kindern weitergeführt. Seine Tochter heiratete Andres Krüss, der auf Helgoland geboren wurde. Dessen Kinder Edmund und William führten dann das Geschäft weiter. Auf der Weltausstellung 1855 in Paris erhielten sie einen ersten Preis für ein Barometer aus eigener Herstellung, jedoch kann es keine Aneroid-Ausgabe gewesen sein, denn es galt hier noch der Patentschutz Vidies. Aber nachweislich gibt es ein Dosenbarometer von Krüss aus dem Jahr 1850. Beachtenswert, noch heute existiert die Firma A. Krüss Optronic in Hamburg, die hochwertige Messinstrumente herstellen und die Krüss GmbH Wissenschaftliche Laborgeräte, die sich auf Oberflächenwissenschaft spezialisiert hat.

Otto Bohne, Berlin: Er gründete 1863 seinen Betrieb in Berlin, fertigte meteorologische Instrumente, spezialisierte sich dann immer mehr auf Anoride und Höhenmesser für die Luftfahrt. 1906 firmierten Louis Kurth und Otto Kohlmann als Otto Bohne Nachfolger. Feinste Barometertechnik entstammte der Firma. Vermutlich um 1927 endete leider schon die Firmengeschichte in der Prinzenstraße in Berlin. Sollten Sie ein Barometer mit einem Logo O.B. umrahmt von einem liegenden ovalen Kreis daheim haben, beherbergen Sie mit Sicherheit einen kleinen Schatz.

Wilhelm Lambrecht, Göttingen: Das auf dem Kopf stehende abgerundete Dreieck mit den Initialen „WL“ kennt wohl jeder. Aus Einbeck stammend und nach seiner Lehre 5 Jahre auf Wanderschaft, darunter Paris und Berlin, gründete er 1859 in Einbeck seine Werkstatt und zog 1864 nach Göttingen. Er beschäftigte sich zunächst mit Straßengasanzündern zusammen mit Prof. Klinkerfues, dies scheiterte aber später an der (finanziellen) ungünstigen Partnerschaft und einem Börsenkrach. 1872-1875 firmierte er in Wien, dann zog es ihn wieder nach Göttingen. Er befasste sich dann mit Hygro-Barometern, Polymeter, Barometern und schließlich wurden ab ca. 1890 die Wettersäulen ein Hit, die bis 50000 Mark kosten konnten. Es wurden aber auch Wetterinstrumente für den Hausgebrauch zu erschwinglichen Preisen hergestellt. Die Firma fertigt noch heute hochwertige Sensoren für Wind, Niederschlag, Druck, Temperatur und Feuchte, sowie hochspezifische Sensoren im Bereich Umwelt und Industrie.

Rudolf Fuess, Berlin Steglitz: Ein ganz großer Name in der Entwicklung und Produktion. Er erlernte das Handwerk in Göttingen und Hamburg und gründete dann in Berlin 1865 seine erste Werkstatt und begann etwa um 1873 mit der Herstellung der ersten Anemometer. Interessant, er war auch beteiligt an den Entwicklungen des Aßmannschen Aspirationspsychrometer und des Hellmannschen Regenschreibers. 1917 verstarb er, doch sein Sohn Paul übernahm bereits die Firma 1913. Das R. blieb aber im Firmenlogo erhalten. Der erste Weltkrieg brachte dem Unternehmen volle Auftragsbücher durch die Herstellung von Zielfernrohren und Flugzeuginstrumenten. Hochwertige Präzisionsbarometer wurden gefertigt und patentiert. Dennoch folgte eine Durststrecke in den Nachkriegsjahren, sie hielten sich aber über Wasser, Bordinstrumente für die Luftfahrt war eine wichtige Säule und damit war die Firma dann auch wieder voll im Rüstungsgeschäft im 2. Weltkrieg. Danach ging es sehr mager weiter, große Erfolge wurden nicht mehr gefeiert und die Firma R. Fuess erlosch 1975.Der Zulieferer Dr. Alfred Müller erwarb einige Maschinen und Produktionsunterlagen und übernahm auch Mitarbeiter. Und so lebt ein wenig die Firma R. Fuess weiter, da gebaute Instrumente nach Originalunterlagen weiter mit dem Namen „Modell R. Fuess“ versehen wurden. Auch wenn die Firma heute in Königs Wusterhausen sich nicht als Nachfolger sieht, trägt sie in ihrer Page- und E-Mailadresse auch „r.fuess berlin steglitz“ den Namen weiter mit. Das ist eine sehr schöne Ehrerweisung der Dr. Alfred Müller Meteorologische Instrumente KG.

Gischard Nachf., Hamburg: Die Firma wurde bereits 1874 gegründet als Gischard & Saul, J. Heinrich Saul verließ aber das Unternehmen schon wieder nach 5 Jahren. Das Hamburger Stadttor mit den Initialien J. G. zierte das Logo und die Punzen, später folgte dann der Schriftzug Gischard. Der Lehrling Heinrich Eutert, der später auch der Schwiegersohn wurde, machte Kariere in der Firma und in den Folgejahren bestimmten die Familie Eutert und deren Nachkommen die Geschicke der Firma. Viel Geld wurde mit den Höhenmessern für die Luftwaffe verdient aber auch Barometer und Hygrometer für den „allgemeinen Gebrauch“ zu erschwinglichen Preisen. Aneroidosen für andere Firmen wurden hergestellt, auch Brillengestelle und Blutdruckmesser gehörten zur Produktionspalette. 1986 erschien der letzte Katalog der Firma.

Heinrich Fröbel, Hamburg: Ein weiterer Hamburger gründete im Jahr 1880 die Firma H. Fröbel Mechaniker und zehn Jahre später die H. Fröbel – Barometerfabrik. Es ist eine von wenigen Firmen, die tatsächlich auf Barometer spezialisiert waren. Vor allem kleinere Barometer mit verspieltem Gehäuse waren das Markenzeichen. Die Punze wurde auf jedem Deckel eingeprägt. Zwei Schlangen um einen Zepterstab gewunden der zwei Flügel oben ausbreitet, rechts und links versehen mit H und F. Im Jahre 1902 erfolgte ein Inhaberwechsel, fortan firmierte die Firma Heinrich Fröbel Nachfolger. Es erfolgten weitere Wechsel, interessant dabei, 1934 übernahm Theodor J. Wirth die Firma, er war wiederum Mitinhaber des Konkurrenten Stäcker & Olms. Der Firmenname wurde aber nicht geändert. 1937 war dann die letzte, geänderte Anschrift in Hamburg. Nach dem 2. Weltkrieg wird sie nicht mehr verzeichnet.

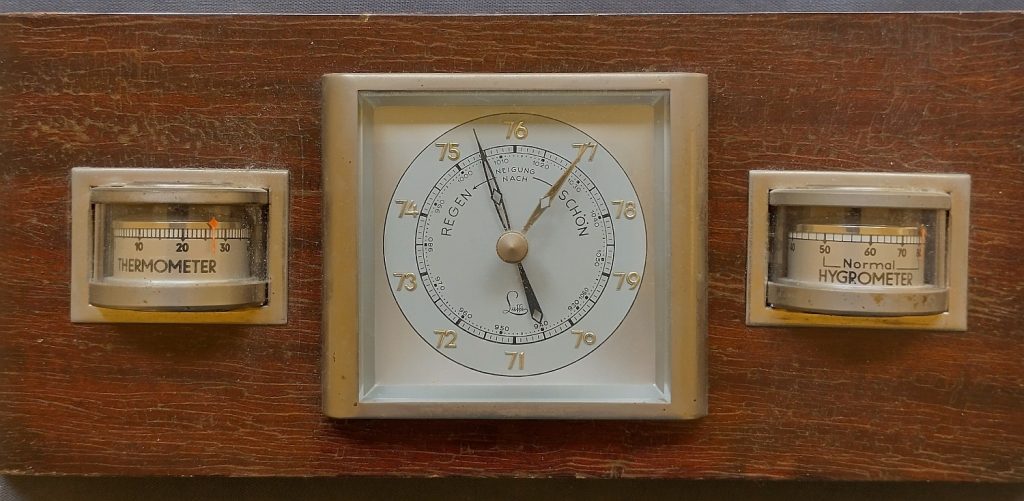

Gotthilf Lufft, Stuttgart: Welch ein Name in der Barometerwelt. Gotthilf Lufft übernimmt schon mit 25 Jahren ein Optikergeschäft in Stuttgart und baute da bereits Aneroide. Insbesondere die Membranen wurden zu dieser Zeit insbesondere aus Frankreich importiert. Ein neuer heimischer Markt konnte also erschlossen werden und so gründete er 1881 die „mech. Werkstatt G. Lufft“. Durch verschiedene Logos im Laufe der Zeit, lassen sich die Barometer zeitlich gut eingrenzen. Sollten Sie ein Barometer daheim haben unter der die übereinandergelegten Initialen G und L unter einem Zirkel stehen, haben Sie ein Werk vor 1920. Neben Barometern wurden auch Hygrometer, Thermometer, Kompasse und andere meteorologische Instrumente gefertigt. Er war umtriebig, so beschäftigte er sich auch mit der Fototechnik und gründete mit den Gebrüdern Nagel die „Contessa-Camera-Werke“, der Fotografen sicherlich ein Name ist. 1926 fusionierten diese dann mit acht weiteren Kameraherstellern und C.P. Goerz zur Zeiss-Ikon AG.

Häufig wurden Barometer mit Thermometern und Hygrometern kombiniert und im Laufe der Zeit immer angepasst. Vom verspielten Historismus, zur klaren Art deco Linie, bis hin zur „Nierenschal-Zeit“, die Sputnik-Ära, sowie der „formlosen“ schlichten Linie der 1980er Jahre prägen das Design. Die Firma Lufft verstand es, Eleganz in die Wohnzimmer zu bringen, ob als Tischbarometer, Wandbarometer oder die legendären Wettersäulen für den Hausgebrauch bis weit in die 1940er Jahre. Auch sehr große Wettersäulen wurden für Städte und Einrichtungen gebaut. Wer ein Lufft-Stück daheim hatte, der galt schon etwas. Man könnte auch sagen, ein Lufft war der Mercedes der Wetterinstrumente für den Geldbeutel noch erschwinglich, aber schon etwas geadelt. Der Firma ging es so gut, dass sie 1925 die französische Traditionsmarke E. Hüe Paris übernahm und somit große Konkurrenz ausgeschaltet wurde. Allerdings wurde durch die Vorkriegsumstände dann 1939 Hüe wiederverkauft. Nach dem 2. Weltkrieg wurde nach schweren Jahren ein Neuaufbau gewagt und erfolgreich umgesetzt. Elektronik hielt nach und nach Einzug und dies wurde mit neuen Technologien dann erfolgreich umgesetzt. Messtechnik auch für die Verkehrsüberwachung, Klimaüberwachung in Einrichtungen und vieles mehr, gehörten nun zum Portfolio. Die elektronischen Mess- und Regelelemente sind heute Schwerpunkt. 1986 wurden in Stuttgart die letzten mechanischen Aneroidbarometer gefertigt. Das stimmt aber nur fast. Denn die Tradition lebt doch noch. Lufft beauftragt die Traditionsmarke Fischer im Erzgebirge mit der Fertigung, eine tolle Zusammenarbeit. Wenn Sie etwas Besonderes, Zeitloses und Edles sich gönnen wollen, stellen Sie sich eine Wettersäule ins Wohnzimmer. Allerdings legen Sie dafür um die 750 Euro hin. Das aber ist gut angelegtes Geld für ein Stück deutsche Wert- und Präzisionsarbeit…

Emil Scholz, Inhaber Heinrich Schimmelpfennig, Hamburg: Heinrich Schimmelpfennig wurde 1889 das Großhandelsgeschäft mit „optischen und meteorologischen Waaren“ angeboten. Schimmelpfennigs Bruder stieg mit ein und das Geschäft entwickelte sich prächtig. Barometer waren nun sehr gefragt und damit wuchs der Entschluss, sie auch selbst zu produzieren. Das Logo, ein nach links, fast aufrechtspringender Schimmel im Hintergrund ein Globus und die aufgehende Sonne, zieren jedes Baro- und Hygrometer. Fast ausschließlich Baro- und Hygrometer wurden produziert, im ersten Weltkrieg hielt man sich dann mit Höhenmessern und Höhenschreibern, wie fast alle anderen Hersteller auch, über Wasser. Nach dem 2. Weltkrieg war es auch für die Firma Scholz schwer, Fuß zu fassen. Man produzierte aber wieder fleißig für die inzwischen „Firma Scholz, Inh. Rudolf Schimmelpfennig“. Die guten Werke waren dann als Exportschlager in Europa und den USA sehr gefragt. Leider endete die Tradition im Jahre 1974.

Stäcker & Olms (SundO), Hamburg: Johann Ludwig Nicolaus Stäcker und Karl Ivan Olms gründeten gemeinsam die Firma 1882. Als Meisterstück entwickelte Stäcker 1903 ein eigenes Barometer, doch Olms schied da schon aus, blieb aber immer im Firmennamen und Logo erhalten. SundO wurde zu einem Begriff und es sind zwei Logos der Firma in verschiedenen Nuancen bekannt. Die Geschäfte liefen super und so kann die bereits beschriebene Firma Heinrich Fröbel Nachf. 1934 als lästige Konkurrenz übernommen werden. Viele Wechsel folgten, aber die Firma besteht bis heute in Hamburg als SundO GmbH und fertigt weiter mechanische Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgeräte und hat sich auf Sensoren für den Sauna- und Wellnessbereich spezialisiert.

Möller, Oemichen & Co (MOCO) Hamburg-Stellingen: 1876 ist ein Eintrag von Georg Henry Sigmund Oscar Möller verzeichnet. Aber erst 1900 findet man die neue Firmierung „Oscar Möller Barometerfabrik und optische Waren en gros“. Woher der Name Oemichen in der Firma kommt, ist nicht verbrieft. Für das „& Co“ stehen aber viele Gesellschafter. Neben Barometern vertreibt die Firma aber auch Uhren und optische Geräte. Das Markenzeichen MOCO spiegelt sich auch im Logo wider wurde auch nie verändert. Interessant dabei, von den drei unterschiedlichen schwarzen Quadraten, ist das mit dem „O“ das größte. Optisch unterscheiden sich viele MOCOs von anderen Firmen. Man zeigt, was man hat. Und so wird oft das komplette Werk unter dick gewölbtem Glas gezeigt oder ein sehr großer Ausschnitt dargestellt. Dafür gab es mehrere Designpreise. Zuletzt wurde 1968 die Firma in Rellingen gelistet, aber danach verliert sich leider jede Spur.

Rodenstock, München: Ein großer Name mit einer langen Geschichte, darüber könnte man ein eigenes Buch schreiben. Lange vor Beginn der Barometer-Geschichte existierte das Familienunternehmen schon. In der Zeit 1890 bis etwa 1930 beschäftigte man sich intensiv mit Barometern und diese sollen mit 5000 Exemplaren pro Jahr dann ein wichtiges Standbein geworden sein. Zuvor war die Firma schon als Brillen- und Brillengläserfabrikant in aller Munde. Rodenstock bezog viele Teile und Produkte aus anderen Werkstätten, wohl auch namenhafte. Die Zifferblätter mit den Initialen G, M, R in zwei gekreuzten Zeigern in einem Kreis stammen aber definitiv aus dem Haus. Rodenstock breitete sich dann in Deutschland und auch der Schweiz, Luxemburg und Böhmen aus. Produktpiraterie und hohe Zölle, bei gleichzeitiger Überschwemmung des deutschen Marktes, machte der Firma zu schaffen. Das kommt einem heute doch irgendwie bekannt vor. Allerdings glichen auch einige seiner Produkte anderer Hersteller. Der Name Rodenstock steht für hochwertige Brillen und andere optische Instrumente. Das Familienunternehmen an sich existiert aber nicht mehr, da es 2006 an einen Finanzinvestor verkauft wurde.

C.P. Goerz, Berlin: 1888 erwarb sich Carl Paul Goerz durch Ankauf einer Fabrik für photographische Amateurapparate, die 1890 in die „Optische Anstalt C.P. Goerz umbenannte. Er produzierte und expandierte bis New York und so wurde mit dem wachsenden Kapitalbedarf 1903 die „C.P. Goerz AG“ gegründet. Der Bau verschiedener optischer Geräte für Kameras wurde ein großer auch internationaler Erfolg und somit lag Konkurrenz zur Carl Zeiss Firma in Jena nahe. Schon 1903 wurde eine militärische Abteilung gegründet. Wie alle anderen auch, überlebte die Firma den 1. Weltkrieg mit Rüstungsaufträgen. Zeitweise arbeiteten bis 12000 Beschäftigte in den Werken. Entfernungs- und Höhenmesser, optische Geräte aller Art, waren sehr gefragt. Nach 1920 kamen dann mehr und mehr Stationsbarometer und Thermohygrographen hinzu. Das wohl bekannteste Gerät ist das Goerz-Tischbarometer. Es wurde ein Kassenschlager. Eine Meisterleistung, das Werk im Fuß so zu verstauen und über die lange Kette zum Zeiger zu führen. Es wurde oft kopiert, war vielleicht aber selbst auch eine abgeschaute Version eines Rédier-Barometers. 1923 verstarb Goerz. Die schwächelnde Wirtschaft machte der Firma schwer zu schaffen und der große Konkurrent Carl-Zeiss nahm bei der Großfusion zur ZEISS-IKON AG 1926 eben auch Goerz mit. Die Tischbarometer wurden nun als ZEISS-IKON Tischbarometer weiter produziert und verkauft.

Arthur Förster, Chemnitz: 1913 wurde die Förster-Manometer Produktion im aufstrebenden Chemnitz aufgenommen. Gefertigt wurden Manometer, Barometer und andere Instrumente. 1961 setzten sich Sohn und Enkel nach Buggingen bei Freiburg ab und die FT Manovia Druckmesstechnik setzte ab 1968 das Werk des Firmengründers Arthur Förster fort. Die in Chemnitz verbliebenen Teile der Produktion wurden dem VEB Messgerätewerk Beilfeld/Erzgebirge und 1970 dem VEB Kombinat Mess- und Regelungstechnik Dessau (was für ein schrecklicher Name) zugeordnet. Allein im Jahr 1963 wurden 80000 Barometer und 300000 Manometer hergestellt und in über 25 Staaten exportiert. Und so zierten neben Fischer Drebach viele Wohnzimmer der DDR eben auch Barometer der Firma Förster. Das Logo, ein schlichter Namenszug wurde aber auf vielen Produkten nicht aufgesetzt. 1990 übernahm die Treuhand das Chemnitzer Werk und was die Treuhand mit möglichen Konkurrenten machte, ist hinlänglich bekannt. Ein Versuch des Enkels Steffen, das Werk zurückzukaufen, scheiterte an der hohen Schadstoffbelastung.

Fischer GmbH, Drebach: Gegründet wurde die K. Fischer GmbH im Oktober 1945 von Kurt Fischer in der russischen Besatzungszone. Zunächst wurden nach Möbelschlössern dann zügig Barometer (noch 1945) und ab 1950 Hygrometer produziert. Auch der militärische Bereich der DDR wurde mit Bordinstrumenten beliefert. Eine hohe Qualität zum niedrigen Preis machten die Produkte zum Exportschlager in 22 Ländern und natürlich auch eine Zierde in ostdeutschen Wohnzimmern. Natürlich folgte die Zwangsverstaatlichung 1972 zum VEB Feingerätebau Drebach. Noch im gleichen Jahr verstarb Kurt Fischer. 1989 wurde die Firma von seiner Familie zurückgekauft und das Gebiet der Umwelttechnik erschlossen. Heute wird die K. Fischer GmbH Feingerätebau von Peter Fischer geleitet und ist eine von noch wenigen selbstproduzierenden Firmen mechanischer Barometer und Haarhygrometer in Deutschland. Sie baut unter anderem auch für die Firma Lufft mechanische Geräte. Und die Firma bietet markenunabhängig den Kalibrierservice für Barometernutzer an.

Barigo, Schwenningen: 1925 wurde das Unternehmen durch Richard Goes gegründet. Der Name steht für BArometerfabrik RIchard GOes. Der Schriftzug findet sich im Logo wieder. Die Geschäfte mit der Herstellung von Barometern, Hygrometer, Registriergeräte, Wetterstationen, Höhenmesser und Windmesser liefen hervorragend, schnell kam der Export hinzu. Barigo brachte in Deutschland das erste elektronische Thermometer und später auch den ersten elektronischen Höhenmesser auf den Markt. Bis heute produziert das Unternehmen wunderbare, zeitlose, hochwertige, mechanische Barometer und andere Wetterinstrumente zu erschwinglichen Preisen.

Wilhelm Beck, Stuttgart: Sie kennen diesen Namen nicht? Kein Wunder, denn als Barometerhersteller taucht er nirgends auf. Aber er erkannte, dass die so wichtigen Barometerketten teuer aus dem Ausland eingekauft wurden. Und so gründete er seine Firma „Wilhelm Beck, Spezialfabrik für Barometerketten“. 1922 machte er sich selbständig konstruierte selbst einen Automaten und ging 1928 an den Start. Das Produkt wurde ein Weltschlager, natürlich erwähnten die Barometerhersteller das nicht in ihren Katalogen. Beck wurde Weltmarktführer und man staunt nicht schlecht, dass nun seit über 90 Jahren 98% aller Barometer weltweit mit Ketten aus der Firma Beck bestückt sind. Heute heißt die Firma Beck-Druckmesselemente GmbH und ist erfolgreich am Markt. Das musste abschließend erwähnt werden.

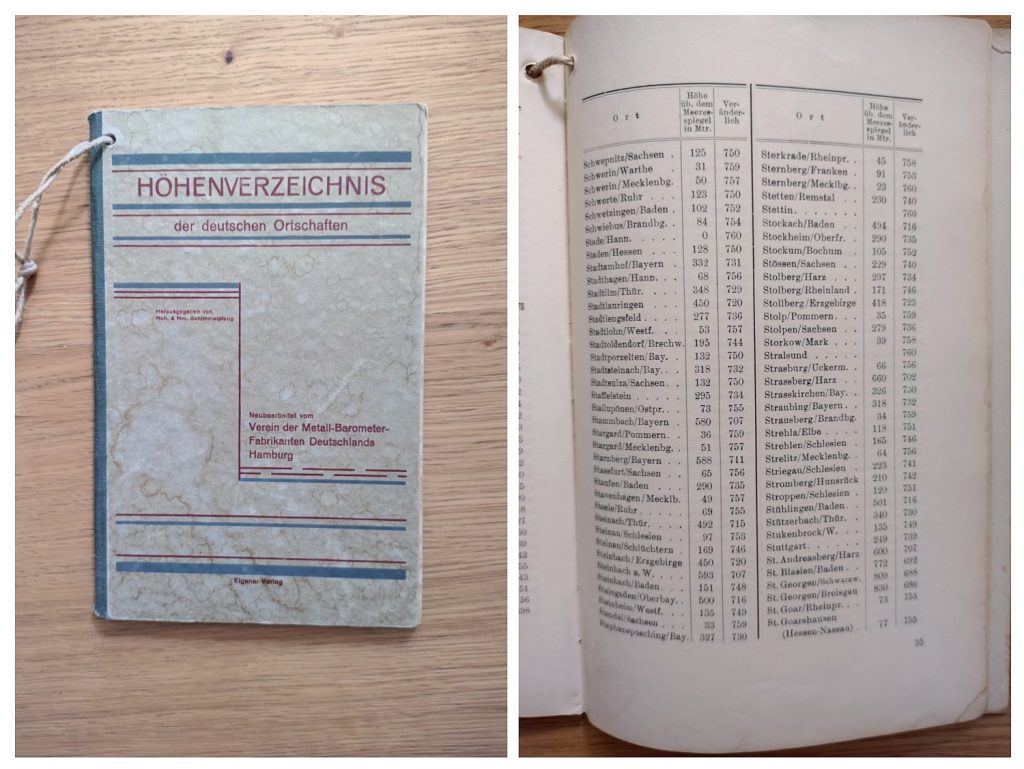

Frühzeitig wurde in Deutschland der Verein der Metall-Barometer-Fabrikanten Deutschlands natürlich in Hamburg gegründet. Trotz Konkurrenz arbeitete man zusammen. Man wollte die Waren den Kunden auch schmackhaft machen. Gemeinsame Ausstellungen, Kataloge und Handreichungen wurden entwickelt. Genannt sei dafür das Buch „Höhenverzeichnis der deutschen Ortschaften“. Ein „Postleitzahlenbuch“ der Höhen von 1900 deutschen Städten mit dem Vermerk, wie das Barometer einzustellen ist. Da es aber doch recht verschiedene Höhen schon innerhalb einer Stadt geben kann, wurde meist der Bahnhof oder Marktplatz gewählt. Heute erledigt das jedes Handy oder die Smart-Watch.

Nachruf auf Gerhard Stöhr: Sammler alter Wetterinstrumente kennen den Optikermeister aus Riedlingen natürlich. Ohne ihn wären all diese Informationen nicht möglich. Sie entstammen seinem Buch „Aneroid-Barometer, die robuste Alternative“. Ein Kenner der Materie weltweit. Er hatte recherchiert, analysiert, katalogisiert und gesammelt. Das Thermometermuseum in Geraberg beherbergt heute ein Großteil seiner Werke und Sammlungen. 2024 konnte dem Museum ein Herstellerkatalog digitalisiert, noch von ihm selbst erstellt, durch den Fachausschuss Amateurmeteorologie übergeben werden. Mit der Galerie seiner Webseite „Freunde alter Wetterinstrumente“ (eine lose Vereinigung von Interessierten und Kennern) schuf er ein virtuelles Museum, welches weltweit Anerkennung fand. Leider konnte ich trotz ständiger Bemühungen ihn nicht überreden, diesen Schatz zu überführen. Die vielen Rechteanfragen zur Übergabe der Bilder wären ihm ein Graus gewesen. Mit ihm starb im Jahr 2021 unendlich viel Wissen und Kompetenz über analoge Wetterinstrumente aller Art. Seine Bücher und Kataloge aber sind wahre Schätze und Bibeln über den Aufbau, die Funktion und Schönheit von alten Wetterinstrumenten. Diese Instrumente werden so manchen „chinesischen Elektroschrott“ überdauern. Danke Gerhard Stöhr!

Quellen:

- Gerhard Stöhr: „Aneroid-Barometer, die robuste Alternative“ (2016)

- Bert Bolle: „Alte Barometer“ (1980)

- Wikipedia

Text und Fotorechte (+ Instumentenbesitz): Michael Jung

→ Weiterer Artikel zum Thema:

Thermometer – Wie war das eigentlich mit den ersten Thermometern und den ersten Messungen? – Ein Exkurs mit speziellem Blick auf das „kleine Florentiner“