Gewitter – Wie entstehen eigentlich Gewitter?

Habt ihr euch schonmal gefragt, wie es sein kann, dass es im Nachbardorf gewittert und bei euch nicht? In den nächsten Wochen wollen wir euch ein bisschen mehr über Gewitter, ihre Entstehung und ihre Folgen erzählen.

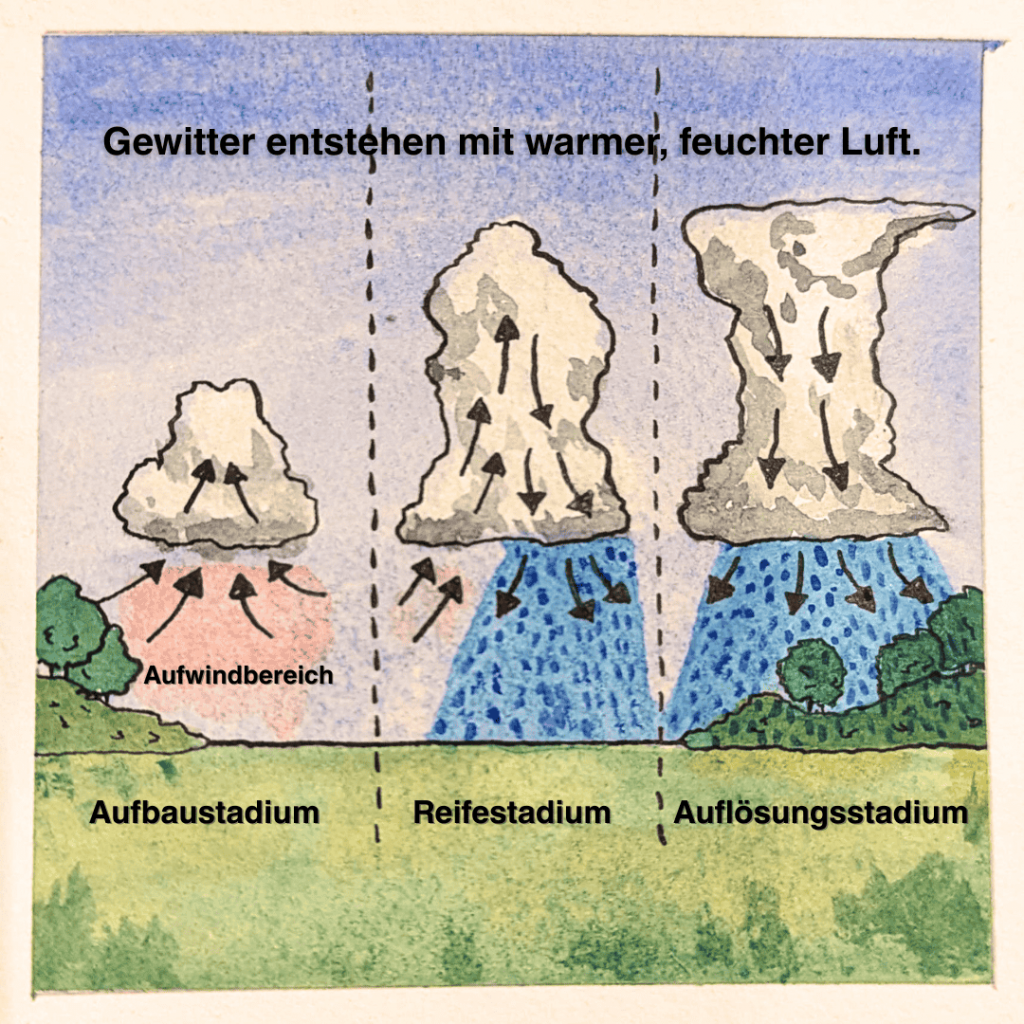

Doch fangen wir langsam an. Wie entstehen eigentlich Gewitter? Eine wichtige Zutat für Gewitter ist warme, feuchte Luft am Boden. Außerdem sollte die Atmosphäre eine labile Schichtung aufweisen, das heißt die Temperatur nimmt mit der Höhe stark ab. Dann nämlich kann ein warmes, feuchtes Luftpaket am Boden schnell aufsteigen. Weil es dabei abkühlt kommt es zur Wolkenbildung.

Im Sommer unter Hochdruckeinfluss mit wenig horizontaler Luftbewegung entstehen dann meist einzelne Gewitterzellen mit einem Aufwindbereich.

Sobald der Aufwind nicht mehr ausreicht um die gebildeten Wassertropfen oder Hagelkörner in der Luft zu halten, fallen diese aus. Die Einzelzelle wechselt vom Aufbaustadium in ihr Reifestadium. Die Niederschläge aus einer Einzelzelle sind dabei lokal sehr begrenzt, aber je nach Intensität des Aufwinds sehr heftig.So kann es sein, dass 10 km entfernt das Dorf unter Wasser steht und es bei euch kaum einen Tropfen regnet.

Der Niederschlag sorgt aber auch dafür, dass der warme Aufwind unterhalb der Einzelzelle abgekühlt wird und bringt diesen damit fast vollständig zum Erliegen. Dem Gewitter geht dadurch sprichwörtlich der Saft aus und es beginnt die Auflösungsphase.

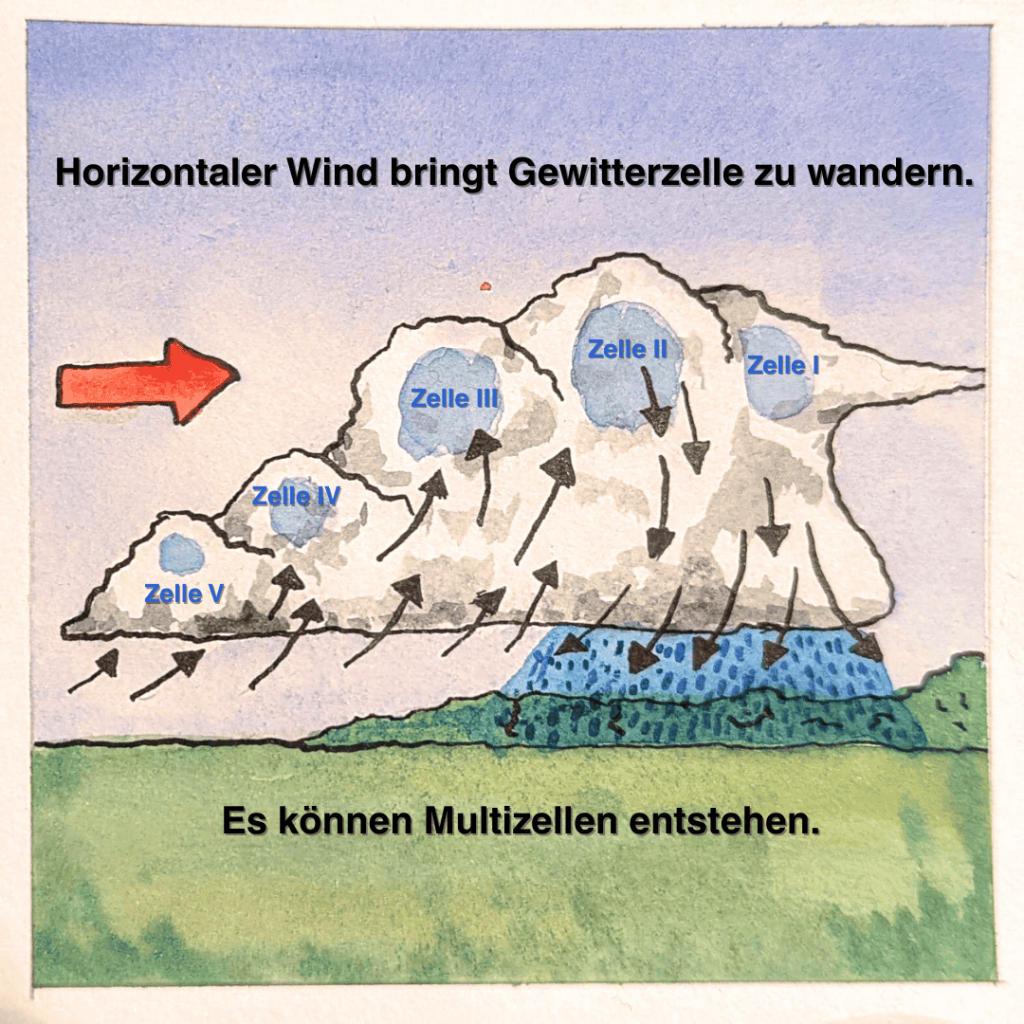

Wenn es aber nun doch horizontale Winde gibt und der Wind mit der Höhe nur langsam seine Richtung ändert, sodass die Gewitterzelle wandert, schneidet der Niederschlag nur einen Teil des Aufwindes ab und es können sich weitere Zellen entlang der Windrichtung ausbilden. Dann spricht man von Multizellen oder Multizellen-Cluster.

Text: Johannes Röttenbacher

Bilder: Emma Tubbe